Welch ein Segen, daß es mittlerweile möglich ist, zunächst ein gutes Fußballspiel um einen europäischen Pokal im Fernsehen live anzusehen, und hernach zeitversetzt den Stream einer politischen Talkrunde in Zweiten Fernsehprogramm. Dachte ich. Denn der Qualität letztlich belanglosen Fußballs konnte, mal wieder, die Moderation des Gesprächs über die Entscheidung des Deutschen Bundestags über die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine nicht entsprechen. Warum muß beim schwersten aller denkbaren Themen, der Frage der Bewaffnung der Ukraine mit deutschen Panzern, einer womöglich drohenden weiteren Eskalation des Krieges hin vielleicht zu einem Dritten Weltkrieg mit dem Einsatz nuklearer Waffen gewohnt aufgeregt-oberflächlich palavert werden, als ginge es um eine Unterstützungsregelung für Orchester, die wegen der Pandemie nicht in ausreichendem Maße öffentliche Kammerkonzerte geben konnten? So wichtig diese Frage im einzelnen durchaus sein wird und lediglich im Vergleich mit Krieg und Elend, Tod und Leiden nicht mithalten kann. Warum muß eine politische und essentielle Fragestellung atemlos und flott sein? Warum kann den Teilnehmern der Runde gerade bei diesem Thema nicht einmal Raum gegeben werden, um die teils doch komplizierten Vorgänge und Argumente erkennbar und deutlich zu machen? Ich sähe gerne Frau Slomka derartige Runden moderieren, sachlich, unaufgeregt, ernsthaft und seriös. Krieg und Frieden sind keine beliebigen Allerweltsangelegenheiten, keine Kirmesthemen, keine Publikumsbelustigungen. Frau Illner hat dafür so wenig Gespür wie manche Fernseh-Kommentatoren von Fußballspielen, wenn sie gnadenlos an den Erwartungen der Zuschauer vorbei salbadern. Der Krieg Rußlands in der Ukraine verdient eine ernsthafte, keine schrille Behandlung, den Menschen in solchen Runden steht das Recht zu, ihre Positionen nachdenklich-abwägend zu entwickeln und ohne Geschrei zu präsentieren. Hetze, Tempo, das ständige Ins-Wort-Fallen, die Partner beständig zu unterbrechen und nicht ausreden zu lassen, der Talkrunden-Klamauk war heute jedenfalls nicht angemessen. Technisch ist heute vieles möglich, auch zeitversetztes Fernsehen. Mitunter verbietet es sich, weil es journalistisch so mißraten ist.

Kategorie: Medien

Wahlfreiheit

Und wer sieht jetzt fern?

Dummheit konnte sie schwer ertragen, Zumutungen gar nicht. Vieles, was die Öffentlich-Rechtlichen ihrer Kundschaft vorsetzen zu dürfen glauben, brachte die Sozialliberale mit SPD-Parteibuch auf die Palme. Das war kein bildungsbürgerlicher Dünkel, denn gegen gut gemachte Unterhaltung hatte Ponkie nichts. Es war die Erfahrung, die sie als Kritikerin machen musste: Bis in die siebziger Jahre sei Fernsehen ganz in Ordnung gewesen, hat sie einmal befunden, danach gewannen ‘Unterhaltungsschrott’ Talk-Show-Wiederkäuen, Traumstadl und Musikantenschiffe überhand. Privatsender ließ sie meist links liegen.

Hannes Hintermeier, ZUM TOD VON PONKIE: Und wer sieht jetzt fern?, in: FAZ

Von Archäologen, Japanologen oder Proktologen

Sahra Wagenknecht steht ja mächtig in der Kritik wegen ihrer Äußerungen zu den Impfungen. Ohnehin wirbt die Politikerin gerne für sich, indem sie sich auf der anderen Seite des linken Spektrums tummelt. Jedenfalls sorgte Wagenknecht in dieser Woche auch noch für viel Spott. Sie verwies auf einen Beitrag eines Astrophysikers, der sage, die Pandemie lasse sich nicht durchs Impfen beenden. Endlich auch ein Astrophysiker, der sich zu Wort meldet. Was sagen eigentlich Archäologen, Japanologen oder Proktologen zum Impfen?

Hagen Strauß, Sneaker und Hackengas, in: Remscheider General-Anzeiger von heute

Guter Rat

Lieber nicht fernsehen als falsch fernsehen.

Klaus Raab im MDR-Altpapier vom achten November mit Blick auf Wetten dass …?

Schwatzhaftigkeit

GESICHTER, OFT GEPAART MIT INHALTSLEEREN VERKAUFSPHRASEN“

Die Politik steht vor enormen Herausforderungen: Wie können wir die Klimakrise eindämmen und ihre jetzt schon nicht mehr vermeidbaren Folgen in den Griff bekommen? Wie machen wir unsere Altersversorgungssysteme fit für die Zukunft? Wie bringen wir die Digitalisierung auf eine Art und Weise voran, die den Menschen nützt – anstatt ihre Arbeitsplätze zu gefährden? Und wie gehen wir mit wachsenden sozialen Ungleichheiten und steigenden Migrationsbewegungen um? Das sind auch die Themen, die von den Menschen regelmäßig in Umfragen als die wichtigsten Probleme genannt werden. Im Wahlkampf tauchen diese Fragen allerdings kaum auf – obwohl es doch um die Auswahl der Parteien und Personen geht, die diese Probleme angehen sollen. Stattdessen sind auf Wahlplakaten überwiegend Gesichter zu sehen, oft gepaart mit inhaltsleeren Verkaufsphrasen. Der Rest der Wahlkampfenergie scheint weitgehend auf sogenanntes Negative Campaigning, also die Demontage politischer Gegnerinnen und Gegner, beschränkt zu sein. Anstatt um Sachfragen geht es viel um Personen, und das auf eine oftmals schmuddelige Art und Weise. Hinzu kommt eine verstärkte Lagerrhetorik: Links versus Rechts. Das kann man negativ als Polarisierung bewerten. Positiv ist daran allerdings, dass die Alternativen, die zur Wahl stehen, greifbarer und kontrastreicher werden. (…) In der Klimapolitik etwa scheint keine der im Bundestag vertretenen Parteien den Ernst der Lage erfasst zu haben.

Patrick Bernhagen, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Stuttgart im Gespräch mit Wolfgang Weitzdörfer, in: „Die Politik steht vor enormen Herausforderungen“. Interview mit Politikwissenschaftler zur Bundestagswahl, Rheinische Post, Zwanzigster September. Patrick Bernhagen stammt aus Wermelskirchen.

Anne Will nicht mehr

Was für ein Durcheinandergerede. Nicht nur, aber vor allem heute Abend. Ein Ministerpräsident, der sich von Nichts und niemandem bremsen läßt und gnadenlos alle anderen niederbramabarsiert. Ein Parteivorsitzender, der die mitdiskutierende Fachjournalistin als ahnungslos bezeichnet, eine Moderatorin, die ihren Laden nicht im Griff hat, der man ihre Fragen nicht beantwortet, auf die man nicht hört, wenn Sie das Wort erteilt. Krawall und Kakophonie haben im Medium Fernsehen eine streitbare, aber ergebnisorientierte Sendung mit Mehrwert für Zuschauer überwältigt und ersetzt.

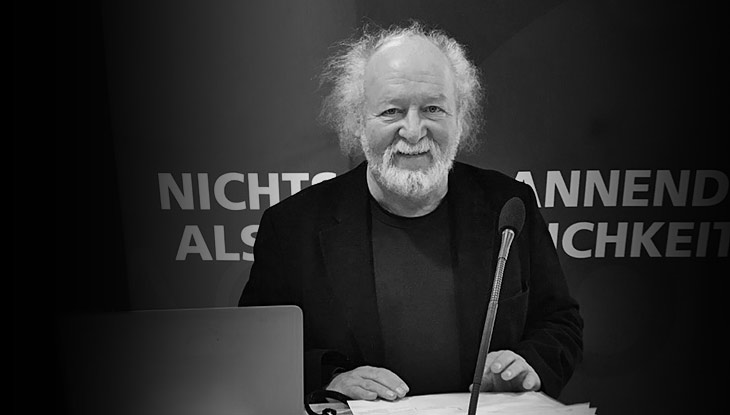

Fritz Wolf

Fritz Wolf ist tot. Mit vierundsiebzig Jahren ist der Kenner des Dokumentarfilms im Fernsehen nach schwerer Krankheit gestorben. Ein großer Kritiker, Juror beim Grimme-Preis und anderswo, Programmbeobachter, Ausbilder, eine Instanz, die Instanz in Sachen Fernsehkritk. Ich verliere mit Fritz Wolf einen Freund. Einen, den ich immer um Rat fragen konnte und auch oft gefragt habe. Einen Weggefährten, einen Mentor auch. Ich habe Fritz so einiges zu verdanken.