Alle Artikel vonWolfgang Horn

Dumpfer Stuß

Was Künstliche Intelligenz noch alles hervorbringen und uns damit in Staunen versetzen wird, ist noch lange nicht abschließend ausgemacht.

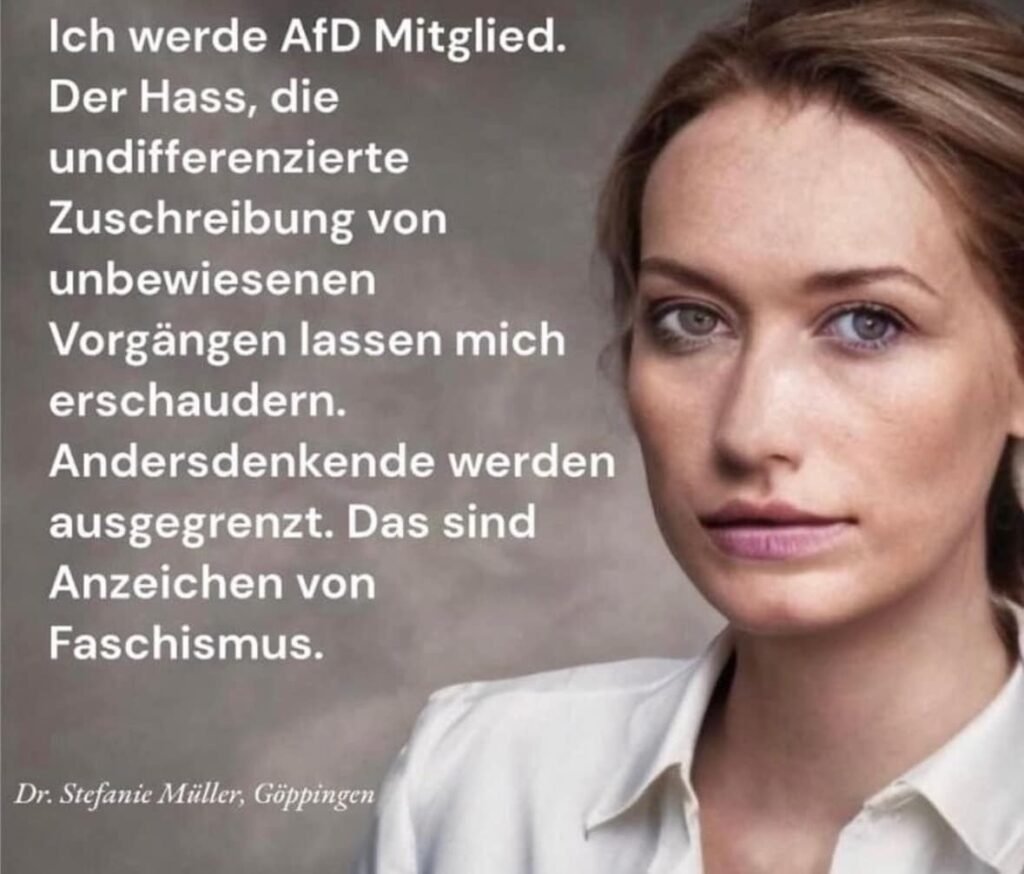

Was uns natürliche Blödheit kredenzt, ist schon jetzt schon zum Speien. Da wirbt die Alternative für Deppen in Göppingen mit dem Bild einer Frau, promoviert, die Mitglied dieses Haufens werden will. Nur: Die Frau gibt es nicht. Die Promotion zwangsläufig auch nicht. Und das Bild dieser Dame ist die Hervorbringung eines Computeralgorithmus, Künstliche Intelligenz genannt. Wenn diese, die Künstliche Intelligenz, in die Fänge skrupelloser Blödmänner gerät, dann wird sich am Ende lediglich eine Lüge befinden, die bloße Unwahrheit, eine irre Verdrehung der Wirklichkeit.

Die haben offenbar niemanden gefunden, der sein Konterfei für diesen dumpfen Stuß hergeben wollte, also hat man kurzerhand Chat-GPT mal machen lassen. Die natürliche Blödheit steht der Künstlichen Intelligenz allemal im Wege …

Neues aus Absurdistan

Zum ersten April, passend, hat die bayerische Staatsregierung mit den Sprachkünstlern und Semantik-Hexenmeistern Aiwanger und Söder an ihrer Spitze verfügt, daß im Schriftverkehr an Schulen, Hochschulen und Behörden im Sprengel der Münchener Frauenkirche Genderformen verboten seien. Krachlederne Bayern, die nicht müde werden, im Umfeld eines jeden bayerischen Stammtischs zu verkünden, die Grünen seien eine Verbotspartei, die aller Welt ihre Lebensart vorschreiben wolle, verbieten geschlechtersensible Sprache. Bei der Begründung scheint der Staatsregierung auch die Logik im Wege gestanden zu haben: Diskursräume in der liberalen Gesellschaft seien offenzuhalten. Es verengt also einen Diskursraum und schließt Menschen aus, wenn auch weibliche Formen in Sprache einziehen? Die Berufsbeschreibung Wasserbauingenieur:innen schändet die deutsche Sprache also? Nirgendwo gibt es einen Zwang zur Verwendung von Gendersprache. Sprachphilosoph:innen? Ministerpräsident:innen? Allemal schöner als Aiwanger:innen. Um Verständlichkeit anzumahnen und zu sichern wäre eine Sprachpraxis zu empfehlen, in dem hier und da alle Bezugspersonen direkt angesprochen werden. Nix da. Die Verbotspartei CSU ist ideologisch getrieben. Ein Witz? Ein schlechter, wenn überhaupt.

„Keine einfachen Antworten zulassen“

Diejenigen, die beim Thema Klimaschutz Desinteresse zeigen, sollen sich anhören, welche Beobachtungen Klimawissenschaftler weltweit machen. Wem Klimaschutz zentral ist, soll umgekehrt zur Kenntnis nehmen, dass in diesem Land viele voller Sorge Ratschläge hören, Deutschland zu deindustrialisieren. Befürworter einer Lieferung des Taurus an die Ukraine sollen für einen Moment die Perspektive des Kanzlers einnehmen, ob das Risiko zu hoch ist. Und die Gegenseite möge sich die Frage anhören, ob sich Deutschland von Russland gerade einschüchtern lässt. Für diesen Journalismus braucht es Sachlichkeit und kühlen Kopf, die Bereitschaft, ausnahmslos alle Positionen zu hinterfragen – und auch die Gelassenheit, auch einmal ein Interview mit einem Abgeordneten der AfD anzuhören. Es ist nicht Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, die AfD zu bekämpfen – es ist ihr Auftrag, genau zu beschreiben, ob und wie gefährlich die Partei ist. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Und das Publikum soll ruhig auch einmal Anstoß an einer Meinung nehmen. Den größten Dienst für die Demokratie erweisen Medien, wenn sie ihr Publikum umfassend aufklären und nicht vor unerfreulichen Sichtweisen abschirmen. Journalisten sollen Neugierde mitbringen, die Motivlagen von Menschen aufspüren, keine einfachen Antworten zulassen. In diesem Jahr wird gleich bei vier großen Wahlen der Puls der Demokratie gemessen. Medien und Presse liefern als Medizin und zur politischen Stärkung vorab Information und Aufklärung. Eine solchermaßen informierte Bevölkerung wird sich gerade eher nicht für billige populistische Konzepte jedweder Couleur erwärmen.

aus: Friedbert Meurer, Kommentar. Journalisten haben nicht den Auftrag, die AfD zu bekämpfen in: Deutschlandfunk

Das Ressentiment lädt sich an der eigenen Erregung auf

Natürlich können Zorn und Angst, Sorge und Unmut auch wirkungsmächtige Vektoren demokratischer Veränderung sein. Natürlich braucht es auch politische Emotionen als Quellen der Kritik an sozialer Ungleichheit oder struktureller Misshandlung. Nicht die Affekte selbst sind fragwürdig, sondern wenn Menschen darin unbeweglich werden und in ihnen verharren. Ohne Nachfragen, ohne Analyse, ohne Widerspruch verdichten und verhärten sich diese ungefilterten Emotionen oft zu Ressentiments. Sie entkoppeln sich mehr und mehr von der Außenwelt und speisen sich nur noch aus sich selbst. Es ist diese Wut, die sich bei den Bauernprotesten zeigt, die sich blind und taub zeigt gegen alle inneren oder äußeren Zweifel.

“Das Ressentiment ist das, was keine Erfahrung mehr zu machen versteht”, schreibt die französische Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury in ihrem sensationellen Buch “Hier liegt Bitterkeit begraben”, das Ressentiment ist das, was eine Person oder Gruppe im emotionalen Loop gefangen hält, das Ressentiment wiederholt nur mehr den Zorn, es lädt sich an der eigenen Erregung auf. Das Ressentiment beschädigt nicht nur diejenigen, gegen die es sich richtet, sondern vor allem auch die in ihm gefangen zurückbleiben. Die Bitterkeit ist nicht nur eine, die sich auf das Gemeinwesen auswirkt, sondern auf die Verbitterten selbst. Das Ressentiment beraubt diejenigen, die ihm unterliegen, ihrer Handlungsfähigkeit. Das Ressentiment stellt sich allem, was eine Lösung sein könnte für die realen, drängenden ökonomischen, sozialen, politischen Nöte, in den Weg. “Das ist die Gefahr eines konsequent entfalteten Ressentiments”, schreibt Fleury, “es eignet sich nicht mehr für Verhandlung, Austausch und Schlichtung.”

Carolin Emcke, Schluss mit schlechter Laune, in: Süddeutsche Zeitung vom neunten März Zweitausendundvierundzwanzig

Man muß sich auf den Wahnsinn nur einlassen

Ich mag diese Bilder, die niemand erschaffen hat, sondern auf der Basis von Textbefehlen entstanden sind. Sozusagen künstlich. Wobei künstlich ja auch etwa Computeranimationen sind. Sei’s drum. Hier ist die Basis ein Text mit einer Anweisung. Etwa: Erstelle eine fotorealistische, dystopische Stadtansicht mit kleinem Hafen und Kirche sowie flanierenden Menschen in der Abendsonne. Und dann geht der Wahnsinn los. Laßt Euch auf den Wahnsinn ein. Ich habe nur auf den Tonspuren ein wenig am Wahnsinn gedreht.

Fantasmatische Irrationalität

Ich habe auch nachschauen müssen. Fantasmatisch bedeutet mindestens absonderlich, eigenwillig, grotesk. In älterer Lesart schrullig, wunderlich. Im nachfolgenden Montagsblock / Zweihunderteinundsechzig von Armin Nassehi, wärmstens zur Lektüre empfohlen, geht es um Muster und Mechanismen der Realitätsabwehr, die eine diskutable Position, die offene Kommunikation und Aufnahme von Argumenten verhindern und unmöglich machen.

Montagsblock /261

(…) Es scheint Leute zu geben, die schlicht das Unangenehme aus dem Sinn haben wollen. In der Psychoanalyse würde man das wohl Verleugnung nennen (in Abgrenzung zur Verdrängung, die eher als Triebabwehr verstanden wird), also die Ausblendung einer bedrohlichen oder unangenehmen Wirklichkeit durch kategoriale Leugnung des Offensichtlichen. Interessant ist der Mechanismus, weil er in letzter Zeit öfter aufgetaucht ist – immer dann, wenn Krisenhaftes erscheint, also Phänomene, die sich nicht einfach mit den Routinen des Altbekannten einordnen lassen. Ähnlich hat die gesamte Schwurblergemeinde in der Pandemie auf fast alles Plausible reagiert; so ähnlich arbeitet der gemeine Holocaust-Leugner; ganze Protestbewegungen können alles Ökologische oder mit dem Klimawandel Verbundene loswerden. Das Frappierende an solchen Reaktionen ist die unglaubliche Sicherheit und Bestimmtheit, mit der solche Einschätzungen daherkommen. Ihre Sozialform ist die der nicht-kritisierbaren konstativen Rede, die auch bei Aktivisten unterschiedlicher Couleur vorkommt. Hier wird klar gesagt, was ohnehin klar ist. Zweifel sind weder vorgesehen, noch können sie den Sprecher im Hinblick auf seine Sprecherposition erreichen.

Solche Positionen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre andere Seite nicht einfach eine andere Seite mit einer anderen Sicherheit ist. Die Unterscheidung ist nicht die, ob es das Hamas-Massaker gegeben hat oder nicht, ob die geleugneten Sätze über die Pandemie stimmen, ob der Holocaust wirklich stattgefunden oder ob es den anthropogenen oder soziogenen Klimawandel überhaupt gibt. Das wären dann eben gegenteilige Sätze, die man mit ebensolcher Sicherheit behaupten könnte, um den Diskurs zu beenden, was ja durchaus vorkommt. Die andere Seite solcher Sätze ist nicht schlicht das Gegenteil, sondern ob sie Anschlussmöglichkeiten ausschließen oder öffnen.

(…) Deshalb sind solche Leute – wir kennen es auch aus den Auseinandersetzung über die Pandemie, über den Holocaust, aus der Flüchtlingskrise, über den Klimawandel usw. – auch nicht aufklärbar. Wer je versucht hat, einen solchen Schwurbler – bleiben wir bei diesem eher untechnischen Begriff – darüber aufzuklären, dass das Asylrecht nicht dazu dient, Deutschland „umzuvolken“ oder dass der Klimawandel keine Erfindung der Grünen ist oder die Pandemie nicht eine Strategie der Hochfinanz, wird erlebt haben, dass dann selbst die Widerlegungsversuche und die Argumente zur Verfestigung der konstativen Positionen beitragen. Man könne dann an den Bemühungen der mainstream-Eliten sehen, wie sehr sie sich bemühen, der Lüge Vorschub zu leisten. (…)

Die andere Seite der Unterscheidung ist also nicht einfach der invertierte Satz. Die andere Seite der Unterscheidung ist, dass der invertierte Satz, also das Gegenteil des offenkundigen Unsinns, keineswegs alle Fragen beantwortet hat. Aus der Anerkennung des Hamas-Terrors in all seinen jegliche Zivilisiertheit verleugnenden Facetten ergibt sich gerade keine Sicherheit, sondern die offene Frage danach, was die angemessene Reaktion darauf ist. Die jetzigen Zerstörungen in Gaza sind keineswegs eine notwendige, also in serieller Kausalität unvermeidliche Folge des Terrorgeschehens, sondern eine kontingente Entwicklung. Man kann sogar die Strategie des israelischen Militärs kritisieren, ohne das Massaker zu leugnen – mein Gesprächspartner konnte es nicht. Und aus einer klaren Diagnose und Erkenntnis über das SARS-COV-2-Virus oder über die Wirksamkeit der Impfungen lässt sich keineswegs Eins-zu-Eins schließen, was die richtigen Maßnahmen sind oder gewesen wären, zumal sich die Schutzerwartungen der Impfung gegenüber während des Prozesses im Hinblick auf die Infektiosität der Geimpften verändert haben, die Impfung aber trotzdem Millionen Menschen das Leben und mancher Volkswirtschaft das Überleben gesichert haben. Und aus der Anerkenntnis des Klimawandels und des Zusammenhangs von CO2-Pollution und Erderwärmung ergibt sich nicht von selbst, welche Maßnahmen die richtigen sind und sein werden.

Erfahrungen werden dann zu Krisenerfahrungen, wenn man nicht eindeutig weiß, was zu tun ist, wenn routinisierte Muster fehlen, wenn die ohnehin unbekannte Zukunft noch unbekannter erscheint, wenn man nicht aushalten kann, dass Erwartungen auf eine zu offene Situation verweisen. Die Gegenreaktion besteht dann darin, zu klare Sätze, zu eindeutige Urteile, zu sicheres Wissen zu verwenden – und damit offene Anschlüsse zu vermeiden. (…)

Der größte Blödsinn, die dümmste Bosheit und die absurdesten Lügen eignen sich offenbar besonders als Schutzmechanismus, weil sie aufgrund ihrer fantasmatischen Irrationalität gar nicht in die Nähe irgendeiner Widerlegbarkeit kommen.

Das sei auch an die Adresse all jener gesagt, die geordnete Diskursverhältnisse einklagen, in denen man sich durch Anerkennung des anderen besser verständigen können soll. Was ich von meinem Gesprächspartner gelernt habe, ist dies:

Es gibt Positionen, die kann man nicht einmal nicht anerkennen, weil sie die andere Seite diskutabler Positionen darstellen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Was verheißt das für die Auseinandersetzung mit den Abgebogenen, deren Zahl wächst – auf ganz unterschiedlichen Seiten übrigens? Nichts Gutes jedenfalls.

Armin Nassehi, Montagsblock

“Schöne und schmerzliche Stunden”

Die närrische Zeit ist vorbei und am Aschermittwoch reflektiere ich die Intensität der letzten Tage. Am Freitag war ich in Wasungen zur Festveranstaltung „500 Jahre Wasunger Karneval“. Eine stolze Zahl, ein rundes Jubiläum und ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Karnevalstraditionen in Thüringen viel älter sind als das, was man üblicherweise in Westdeutschland zu bieten hat. (…)

Andererseits war der Rosenmontag auch geprägt durch Menschen, die offenkundig in der Masse der Karnevalisten auch mit Hass und Frust unterwegs waren. An einem Ort zeigte mir ein junger Familienvater, der mit Frau und Baby als Zaungast dort stand mit eindeutigen Gesten, wie sehr er mich offensichtlich höchstpersönlich verachtet. An einer anderen Karnevalsveranstaltung versuchten die sog. „Montagsdemonstranten“, die wie üblich weder angemeldet waren noch einen Verantwortlichen aufzuweisen hatten, die Festveranstaltung für ihre Anliegen zu instrumentalisieren und meine angekündigte Anwesenheit zu benutzen, um mir ihren Missmut oder auch mittlerweile ihre Verachtung gegen jedwede Form von Politik zu übermitteln.

Der intellektuelle Tiefpunkt war eine Gruppe von sechs oder sieben jungen Männern, die offensichtlich sehr gezielt am Rande des närrischen Lindwurms warteten, bis sie meiner ansichtig wurden, um mir ihren gereimten Hass entgegen zu schleudern. Mehrfach skandierten sie sehr laut und deutlich an mich adressiert:

„Schau schau – du dumme Sau!

Wir vergewaltigen jetzt deine Frau –

und wenn du keine Frau hast – bist du ne dumme Sau –

und dann hau‘n wir dir halt nur deine dumme Fresse blau!“Während drum herum ganz viele Familien mit Kindern standen, die offensichtlich nicht genau registriert haben, was diese Gruppe von jungen Kerlen von sich gab, schaute ich mir diese Gesichter an und dachte: „Ja, bislang seid ihr mir auf dem was heute X heißt in den sogenannten sozialen Medien anonym begegnet, heute tragt ihr euren Hass mit offenem Gesicht zur Schau.“ Was früher als Twitter eine fröhliche Zwitschergemeinschaft begann, ist heute ein vor Hass triefendes Medium ohne wirksames Community Management oder aktiven Schutz vor Hass und Hetze. Ich habe die Befürchtung, dass aus diesen Worten auch Taten werden können. Alle Demokraten sollten mutig dagegenstehen.

Das war schon bei der wunderbaren Demonstration in Greiz zu spüren, als ich mit rund 800 Menschen gemeinsam für ein friedliches und buntes Greiz demonstriert habe. Dass dort auf der sogenannten Gegendemo ein Nazi davon faselte, dass wir alles nur bezahlte Demonstranten seien und wir alle nach Buchenwald ins KZ gehörten, der sich nicht scheute, es mit Gesicht in die Kamera zu sagen, macht deutlich, wie aus der Anonymität heraus Worte sich immer mehr auch zu Taten materialisieren. Die Schritte werden immer kürzer und das Überbieten in Hass und Hetze immer massiver.

Gemessen allerdings an den zehntausenden Demonstranten, die zurzeit in Thüringen ihr Gesicht zeigen gegen braunen Ungeist und die Klarheit, mit der ich die ganzen Karnevalveranstaltungen erlebt habe, die sich deutlich gegen einen solchen Ungeist ausgesprochen und positioniert haben und die wunderbaren Erfahrungen, die ich persönlich sammeln konnte, als Menschen mich einfach in den Arm genommen haben und mir Kraft zugesprochen haben, das war dann wieder das Gefühl, in einem Land zu leben, in dem wir einerseits die Krisen bewältigen müssen, aber andererseits genügend Kraft und Solidarität vorhanden ist, um dieses Land nicht vor die sprichwörtlichen Hunde gehen zu lassen. (…)

Bodo Ramelow, thüringischer Ministerpräsident, auf seinem Blog, Eintrag unter Tagebuch am fünfzehnten Februar

Karneval muss man mögen, um sich auf ihn einlassen zu können. (…)

Die Epidemie der Einsamkeit

Der Zuspruch, den seltsame Bewegungen wie die Gilets Jaunes, die Tea-Party, die Coronaleugner und sonstige sektenartige Clubs erfahren, ist nicht allein durch russische Korruption zu erklären. Irgendwie wirken die westlichen Demokratien schwach auf der Brust. Die Idee der offenen Gesellschaft wird angegriffen und kaum jemand verteidigt sie. Ich denke da oft, wenn ich nach Ursachen frage, in Richtung der eklatanten Vermögensdifferenzen, aber es gibt auch andere Ansätze. Die Epidemie der Einsamkeit, oder der nur noch digital vermittelten Kommunikation, trägt auch dazu bei, dass die Öffentlichkeit so seltsam fieberträumend wirkt und jeglicher Idealismus so müde. Und auch hierfür trägt der digitale Kapitalismus der sozialen Netzwerke eine Verantwortung. Eines Tages mag uns der Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Digitalisierung so evident erscheinen wie heute der zwischen Röntgenstrahlen und Krebsgefahr. In der Frühzeit dieser Technik aber warben moderne Schuhgeschäfte mit Apparaten, die die Passform von Schuhen per Röntgenaufnahme abbilden können.

Nils Minkmar, Newsletter DER SIEBTE TAG: Im Bonusmonat.

Der Fall Grumbach/Epidemie der Einsamkeit/Serie Stonehouse/Slater tröstet